人形がスケボー!?難しそう…と思ってた私が“もう一回観たい”に変わった三谷文楽観劇レビュー

撮影:尾嶝太

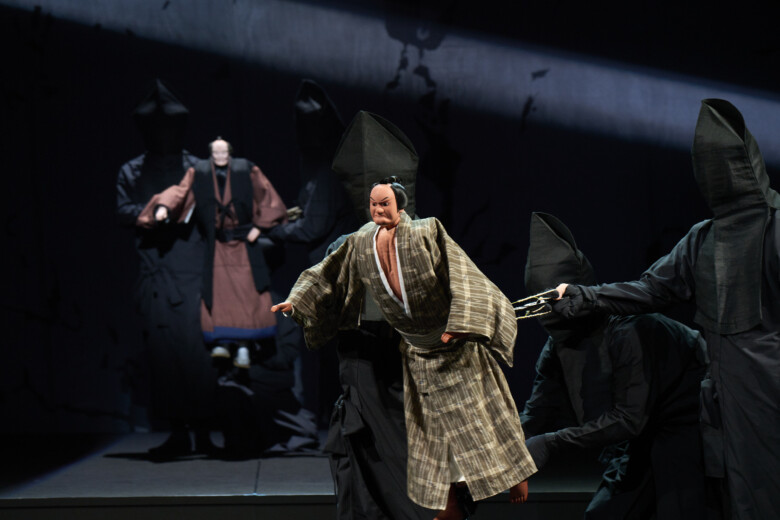

2012年に誕生した三谷文楽『其礼成心中』。文楽の伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷幸喜さんの新しい視点と演出で創作した古典エンタテインメントの新作『人形ぎらい』が、13年ぶりに8月16日PARCO劇場にて開幕しました。

本作はモリエールの『人間嫌い』がモチーフになっています。

今回の観劇に当たり、”文楽とは・・?”から始まった私ですが、公式サイトの文楽入門講座を拝見し、人形の細かな動きに魅了され、これは観なければいけない!と思い、会場に足を運んできました。

会見で三谷幸喜さんが、「これを知らないで生きている人は、生きる価値がないんじゃないかと思うほど」とおっしゃっていたのも、なるほど納得の文楽の世界でした。

そんな文楽の世界を開幕前会見とゲネプロの観劇レビューにてお届けします。

二人の信頼関係を感じる開幕前会

最初に公開ゲネプロ前に開催された開幕前会見でのコメントを紹介します。

会見には、作・演出の三谷幸喜さん、監修・出演の吉田一輔さん、本作の主人公陀羅助が登壇しました。そして、三谷さんの手には、三谷くん人形が愛くるしい表情で会場を見つめていました。

三谷さんは、三谷くん人形を作ってもらったことを喜んでいて、”持って帰りたい!”と伝えたそうですが、それはダメだと言われてしまったようです。

挨拶と初日を迎える今の気持ちと意気込み

三谷:ようやく今回新作を作ることができました。

改めて、文楽の世界に入って思ったんですけど、やっぱりめっちゃくちゃ面白んですよ。こんなに面白いものが世の中にあるのか、本当にそう思います。

普段舞台をやっていて演劇の面白さは十分に知っているはずなんですけど、それとは全く次元の違う、こんなに素敵でドリーミーな世界があったんだということを改めて感じています。

観たことがない人にぜひ、観てもらいたいし、文楽について知って欲しい!これがきっかけになるといいな、と思っています。

一輔:三谷さんにおしゃっていただいたように「こんなに面白いものがあったのか」と言っていただけるのは、伝統芸能の力だと思います。

しかし、これだけ褒めていただくと、すごくプレッシャーを感じています。

三谷:(かなり食い気味に)本当に面白いんですよ。びっくりするくらい面白いんですよ。

一輔:その期待に応えられるように頑張って努めたいと思っています。

13年ぶり待望の新作、本作にかける思い

三谷:本当に面白いんですよ(力強く)。

なんでこんなに面白いんだろう・・って思って客席で観ているんですけど、一つあるのは、人形の小ささです。

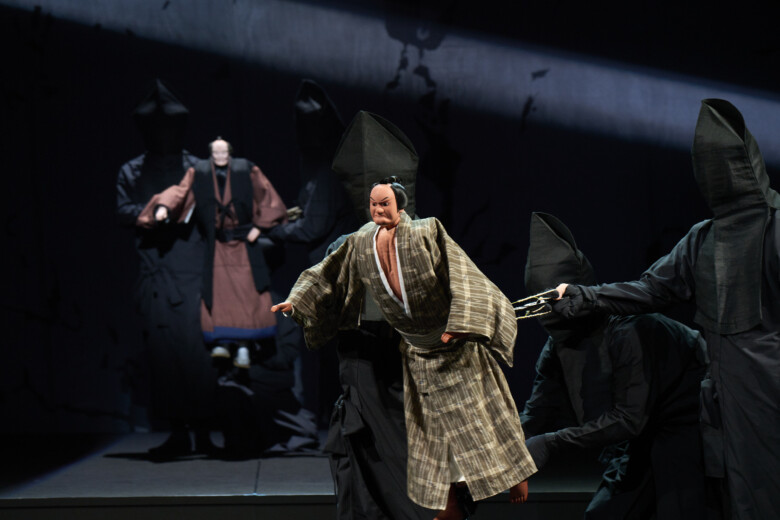

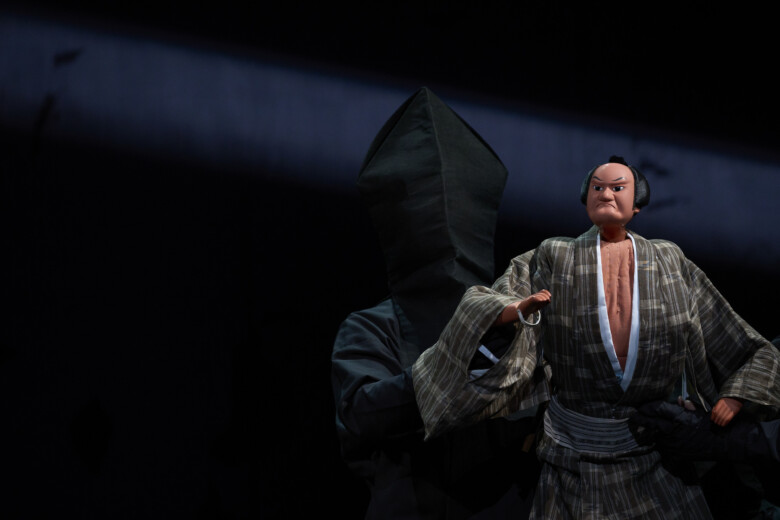

初めは人間がやるお芝居を見慣れているとなんて小さい人が出てきたんだって思うし、その後ろにいる3人の黒い人たちは何なんだろう?って思います。しかし、違和感は最初の30秒でなくなって、あとは引き込まれるんですよ。逆に人形が8mくらいあったらこの面白さは絶対に出ないって思うんですよ(笑)。

小さいながらに必死に生きている人間みたいなのを感じて、より凝縮された世界観の中に普段感じている感情が全部含まれて、丁寧に表現されている世界。

これを知らないで生きている人は、本当にもう生きる価値がないんじゃないかと思う、それぐらいすごいものだと思います。とにかく大勢の方に知って欲しい。力になればと思ってやっています。

一輔:これだけ三谷さんに言っていただけると嬉しいです。

300年以上浄瑠璃文楽が続いてきて、それを、私たちが受継ぎ、先に伝えていかなければいけない責任も持って古典芸能の世界でやっています。

15年くらい前に三谷さんと出会って、三谷文楽という新たなジャンルを作っていただいて、非常に楽しい、爆笑文楽というのを切り拓いたと思います。我々古典芸能の世界にいますと、作者と演出家が同じものにたってお稽古をすることが本当にないので、三谷さんとこうしてやらせていただいて、すごくいい勉強になっています。

普段は、一つの演目1回しか稽古をしないんですが、今回はたっぷりやりまして、1日9時間、10時間とか楽しくやらせていただいて、感動しています。

三谷:文楽ってあんまり笑いがない。

一輔:あんまりないですね。喜劇と言うのがないので。だいたいが悲しい話で、その中にチャリ場(滑稽な場面のこと)と言うものがありますが、全編が笑いに包まれることはないです。

三谷:確かに、悲しい場面とか、怖い場面が多い、殺す場面とかすごい迫力があり、それには叶わないと思うんですけど、人形を持っている方々のユーモアを感じるので、それを今回アピールしたいな、と感じました。

つくる過程での苦労、楽しかったこと、稽古中のエピソードなど

三谷:一輔さんから、「人間にできることで人形に出来ないことはない」と前回お話を聞いて、今回の台詞にそれをいかしています。本当にそうなのかな?って思ったんですが、これは出来ないだろうと思ってお願いすると、必ずそれが出来るんです。

今回は、「通天閣に登る」というのと、「スケートボードに乗る」というのをやりました。スケートボードは無理だろうと思ったら、全然簡単で一発で乗っていました。

一輔:人形遣いは、誰一人としてスケボーに乗れないけど、1回やってみようか!って。

見ていただいたら”結構そういう風に見える”っておっしゃってもらえたので、僕らは本当に大丈夫なのかなぁ?って思ったんですが。やっていても、見ていないので自分ではわからない。

三谷:今までの文楽では通天閣に登るシーンはなかった。これは凄い見せ場になります。

稽古はいかがでしたか?

三谷:前回の稽古よりもはるかにやりやすかったです。僕がやって欲しいことを、人形遣いの方も太夫さん、三味線弾きさんの方もそうだし、皆さん的確に吸収してくれる。すごく的確に表現してくれるのでやりやすかったです。前回は非常に探り探りでした。

一輔:文楽の新作を作る場合でも演出家がいないことが多くて、自分たちでそれぞれが、その役になりきって作ってきます。そして、文楽の場合は、太夫さん三味線弾きさん、そして人形遣い三業それぞれが作ってきたものを持ち合って一つの作品にします。こうやって三谷さんに色んなことを教えて頂きながら作るのは、非常に楽しいし、我々人形遣いだけでなく、太夫さんと三味線弾きさんが一緒にやるのもほとんどあり得ないことなんですが、”こういう風に語ってくれ”、”こういう風に三味線を弾いてくれ”と三谷さんが演出されるので、非常に聞きやすくなっています。

三谷:清介さん(三味線弾き)が全ての曲を作ってくれていますが、ちょっと見た目が怖い年配の方なので、すごい恐る恐だったんですけど(笑)、ものすごく精神がお若い方で、感性がとても若いんですよね。何が面白いかって、すごい的確に把握されている方で、すごくやりやすかったです。

一輔:”こうしてくれ”って言うと、すぐに作曲しなおしてくれる状態があるのが、すごいな・・と感じました。

三谷:僕は、2回目なのでどういうことをしてもらうと面白いかということを、俳優さんにあて書きをするのと同じように、文楽にあて書きをすることができました。

前回は本当に何も知らないところで入ったので、登場人物を10人くらい出したんですね。実際やってみたら、一人の人形に3人の人形遣いさんが付くから、舞台上に30人くらいになって、満員電車みたいな感じになって(笑)、これは人数を減らさないと思って、今回は、今回は全部で4人、少な目でやっています。その分それぞれの人間模様や気持ちを細かく作ることができたので、そこも見どころだと思います。

撮影:尾嶝太

新作まで、13年かかったのは何か理由はありますか?

三谷:文楽だけに集中してやれない、他にもやりたいことがあったので、こんなに時間がかかってしまった。

やってみると面白いし、楽しいし、作り甲斐がある世界。今の気持ちとしては、ずっとこの世界にいたいと思っているくらい、素敵な世界。

一輔:次は、半分で6年後くらいに作ってもらえたら嬉しいなぁって思っています。

三谷:やってみたいことは沢山あるんですよ。殺しのシーンとかもすごい魅力がある。人間の俳優さんのだと、どんなに舞台上で殺されて死んだとしても、俳優さんがやってるってわかっているとその場で死んでないのがわかるけど、文楽だと人形がその場で死ぬと、魂が抜けてなくなるんですよ。人形遣いさんが手を離した瞬間に死んだとわかる。それは、僕らがやっている舞台だと絶対にできないことだからやりたいな・・とか、色々あるんですが、6年先はちょっと難しい・・

一輔:じゃー7年後で(笑)

作品を楽しみにしているお客さんへのメッセージ

一輔:文楽をなかなか目にする機会が少ない方も多いと思いますけど、この三谷文楽をきっかけに本当の文楽も観ていただけたら非常に嬉しいので、精一杯頑張って皆さんの目につくようなお芝居にしたいと思っています。楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。

三谷:文楽本当に面白いです。

文楽を知らないって言うのは損だと思うので、まだ経験のない方はぜひ観て欲しいし、入門編としてはおススメだと思います。文楽を知っている人もおススメというか、こういうやり方もあるんだ、こんな表現もあるんだってことを知って、更に好きになってもらえるような気もしますので、ぜひとも皆さんご覧になってください。よろしくお願いします。

撮影:尾嶝太

文楽ビギナーとしての入口に!

私は古典芸能に特別馴染みがあったわけではなく、「文楽」という言葉は知っていても具体的なイメージは正直持てていませんでした。今回の観劇を機に調べてみると非常に興味深く、三谷さんが文楽の世界にすっかりはまってしまうのもわかる気がします。古典芸能は、今まで触れる機会が少なかった方も多いと思います。ふと振り返ると、子どもの頃に学校行事で狂言を観た記憶が浮かび、「古典芸能に触れる貴重な機会だった」と思い、幼少期に古典芸能へ触れる機会の大切さも感じました。恐らく、私のように“名前だけは知っている”と言う人は多いと思います。

今回の三谷文楽が皆様にとっての古典芸能の入口になったらよいなぁ~という願いを込めて、今回は文楽初心者としての素直な思いをレビューとしてお届けします。

幕開きの戸惑いと導入の巧さ

定式幕が引かれると、再び登場した“三谷くん人形”に一瞬混乱しましたが、三谷くん人形が文楽の世界へ観客をナビゲートしてくれます。初心者の私は、最初人形の動きの一つひとつに感心しながら観察モードに入っていました。「あ、本当に一体に三人の人形遣いがついているんだな」「こうやって歩行を表現するのか」「人形遣いさんはしゃべらないんだ」と心の中でいちいち実況していました。次に目が行ったのは、上手・下手それぞれ高い位置に構える太夫と三味線の床です。基本的には上手・下手交互に登場していましたが、上手・下手とで掛け合いを見せるシーンもありました。太夫の声の表情が、人形の表情を補完し、人形の感情が鮮やかになる感じが見事でした。最初は“いちいち”感心してばかりで“観察”モードになっていましたが、次第に“没入”へと、自然にシフトしていきました。本格的な古典文楽をまだ観ていないので比較はできませんが、三谷文楽は、お上りさん状態の私でも表現がわかりやすく、物語の世界を楽しむ事ができました。

人形遣いがちゃんと“見える”演出

とても面白いと感じたのは、人形遣いさんたちの存在に光が当たっているところです。三谷さんも会見でおっしゃっていましたが、人形遣いの皆さんのユーモアを楽しませてもらいました。

これは、本当に注目ポイントです。

本作では、従来の文楽では前面に出過ぎないはずの人形遣いの“存在”そのものが、出演者の一人として明確に扱われています。そして、人形遣いの皆さんがとてもユーモアがあり、チャーミングな存在に感じました。

人形遣いの皆さんにスポットが当たることにより、人形に命が吹き込まれ、さらには、人形だけでなく、人形遣いの感情がよりリアルに、そして魅力的に描かれているように感じました。これは、古典芸能の中の人ではない、三谷さんが演出しているからこその表現だと思います。

人形だからこそ届く感情

“人形は自分で動けない”という当たり前が、観ているうちに不思議な強さを持ってきます。

人形が介在することで、人が演じる舞台とは違う感情の届き方があることを感じました。当たり前ですが、人形は人形遣いがいなければ何もできません。通常は表に出ない“人形の感情”が示されることで、観る側も何か特別な問いを受け取ったように感じました。一方で、人間は何でもできるはずなのにできない・・・その縛られた感情とリンクして感じられました。

撮影:尾嶝太

「人間にできて人形にできないことはない」でも、人形にしか表現できないこともある

会見で語られていた「人間にできることで人形にできないことはない」という言葉。舞台を観ているとなるほど!と感じるシーンも多いですが、むしろ逆に“人間では表現しきれないが人形なら届く”瞬間もあると感じました。人間が演じている場合は、どうしても俳優に対する先入観や表情の限界がありますが、人形は別の抽象度で飛び越えていきます。

例えば、自立できないもどかしさが提示される場面では、“演技”ではなく“事実”だからこそ、こちらの中の“見えないブレーキ”が浮かび上がりました。人間にも同質の無力さがあることを“事実”として突きつけられ、その置き換えにより切なさが増幅しました。

他にも余計な雑味がない分、感情の輪郭が濃くなる瞬間がたびたびありました。

舞台裏シーンは“現実と想像のあいだ”のゾーン

物語は舞台上の人形として「鑓の権三重帷子」を演じる場面と、舞台裏での“人形”のシーンとに分かれます。そこで思い出されたのは『トイ・ストーリー』です。映像なら自在に動き喋る人形たちを描けますが、文楽では現実と想像の中間に留まり、人形はあくまで人形であるという認識が保たれます。その中で「人形もこう感じているのか」と人形の感情に目を向けます。そこには、人間の感情の様なリアリティもあり、文楽の人形には魂が宿っているような感覚を覚えます。

撮影:尾嶝太

三人の人形遣いが作る一体感!まさに一心同体

そう感じさせる源はやはり人形遣いの存在です。確かに“そこにいる”のに“いない”ようでもある。物語に没頭している間は気にならないのに、今回は人形遣いの存在を意識させる演出が織り込まれることで、確かにそこにいる存在として認識されます。一体の人形と三人の人形遣いが一心同体で一つの呼吸を共有し、人形がドタバタする場面では、人形遣いの足音が加わることで、“本当に人形自身がバタついている”錯覚が生まれ、人形と人形遣いが完全に一体になっているような感じがしました。人形遣いは三人とも黒頭巾で表情は見えないのに“誰よりも陀羅助を応援している”温度が伝わり、とても楽しそうにも感じました。

古典では主遣い(首と右手を担当)が顔を出すと知りましたが、今回は三人とも黒頭巾で、そのことも“古典を観ている”距離感より“人形の感情へ没入する”方向に作用したようにも感じます。

思わず“クスッ”としてしまう、言葉遊びと笑いの呼吸

物語のキーとなる場所の一つとして、「人形町」が出てきます。「人形町」が人形にとって、とても大切な場所となるのですが、そのくだりには思わず唸りました。使い方が巧みで「確かに…」と膝を打ちます。随所に散りばめられた笑いは“作り込んだ笑い”ではなく“気づきが一段降りてきてクスッ”の連続。だからテンポを壊さず、文楽って難しそう…と思っている人の肩を少しずつほぐしていきます。伝統芸能としての文楽を尊重しつつ、笑いのエッセンスを加え、現代の観客が笑える新しい空気を差し込む匙加減は、流石三谷さん!まさに、古典芸能と現代舞台の“いいとこ取り”といった感じがしました。

最大の見せ場!?通天閣とスケートボードの挑戦

三谷さんも無理だろう・・と感じていた、通天閣を登るシーンとスケートボードに乗るシーンは、思わず唸ってしまったシーンの1つです。字面だけだと「どうやるの?」案件ですが、結果は、“こう来たか!”と唸ってしまいました。表現方法はいろいろとある中で、どうやったら実際に登っているように見えるのか、スケートボードに乗っているように見えるのか?そこが人形らしく表現されていて、なんだか応援したくなるシーンに仕上がっていました。

特に、スケートボードのシーンは、個人的にはイチオシポイントです。流石、三谷さん。“そこまでするか!”と思わず笑ってしまいました。ぜひ、みなさんの目でも確かめていただきたいと思います。

“期待を超える”とは、こういうことなのか・・とも感じるシーンでした。

撮影:尾嶝太

陀羅助の葛藤とそこに感じる普遍性

主人公・陀羅助の「いつも悪役ばかりで理不尽」「努力して勉強したら夢が叶うんじゃないのか?」「主役をやりたい、引き立て役は嫌だ!」という直球の嘆きは人間と同じ。勇気を出して、近松門左衛門へ直談判するも「人形にはそれぞれ役割がある、己の分をわきまえよ」と一喝されてしまいます。この応酬が人形世界の現実であると同時に、自分の職場や環境の“見えない役割”に勝手に置き換わってしまい、人間社会へそのまま転写できるリアリティを帯びて胸に迫ります。

そこから陀羅助が“人形遣いがいなければ一歩も動けない”事実を受け止め、信頼関係が立ち上がっていく過程は温かく、自分のことを支えてくれている人の存在に気付くと共に、決められた枠とどう向き合うかという問いを観客へ投げていたように感じました。

更に、陀羅助は自分に注目してくれている顧客の存在に気付くことで、舞台に”生きがい”を見出していきます。

一方で、主役の源太にも不運が訪れ・・・・・。

撮影:尾嶝太

人形世界が映すリアルな世界

人形の世界の現実だと、冷静に感じることも出来ますが、ふと“自分も誰かに見えない形で支えられているのだ”と現実に引き寄せられる感覚がありました。私たち人間は、人形遣いがいなくても、自由に動けるはずなのに心のブレーキで動けなくなることが誰しもあると思います。人形は“支えがなければ動けないことを誰もが理解しているからこそ、私たちも、目に見えない支え(=“人形遣い”のような存在)が背後にあるから前進できている現実に目を向けることができたように感じます。そして、光を浴びている人も、ちょっとしたことで自信を無くしたり、弱さが出たりする・・・そんな感情にも静かに照射する舞台でもありました。

観終わったあと、ちょっと周りに感謝したくなる不思議な余韻が残る感じがしました。

文楽デビューにも、観劇慣れした人の再発見にもおすすめ!

この作品は、文楽に初めて触れる人には“難しくない入口”としてすごく機能するし、既に古典が好きな人には“こういう見せ方もあるのか”という刷新にもなります。人形ならではのシンプルで濃い感情、人形を支える人形遣いにもスポットが当たることで浮き彫りになる感情。作り込まれていない自然な笑い、丁寧で繊細な人形の動き。そして“役割と自分”を静かに考えさせる流れ。いろんな要素が噛み合って重層的な観劇体験となりました。

普段の舞台とは違う時間の流れと温度を味わうきっかけとして、そして自分の中を少し見つめ直す小さな鏡として、観に行く価値ありだと思います。

ぜひ劇場で、“人形なのに生きているみたい”と感じる文楽が作る空気を体感してみてください。

(文:松坂柚希)

PARCO PRODUCE 2025

三谷文楽 『人形ぎらい』

作・演出 三谷幸喜

監修・出演 吉田一輔

作曲・出演 鶴澤清介

出演 竹本千歳太夫 他

企画・製作・主催=パルコ

共催=サンライズプロモーション東京

助成=公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

◻︎公演日程

【東京公演】

公演日程:2025年8月16日(土)~8月28日(木)

会場:PARCO劇場(渋谷PARCO8F)

□公式サイト

PARCO STAGE