役者陣の熱量が物語を動かす――明治座『醉いどれ天使』2025版観劇レビュー

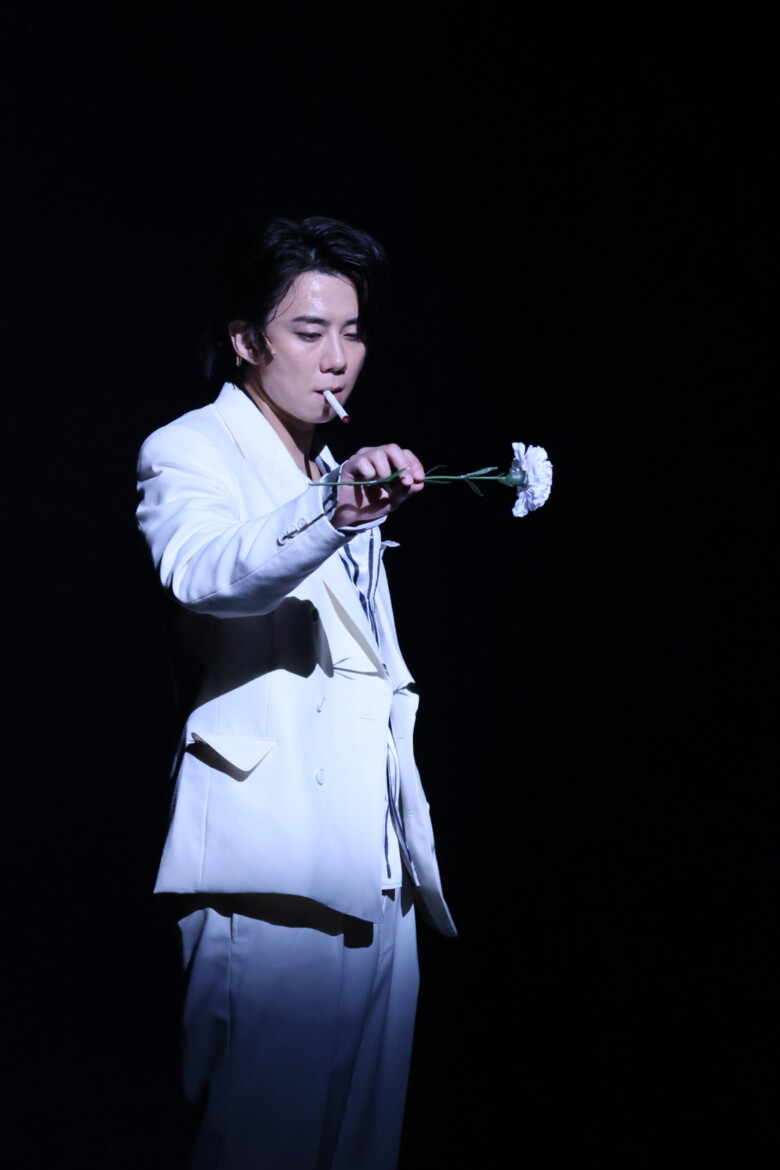

『醉いどれ天使』北山宏光

黒澤明と三船敏郎が初めてタッグを組んだ伝説の作品『醉いどれ天使』が、11月7日明治座にて開幕しました。

映画史に燦然と輝く本作ですが、映画が公開された1948年4月から約半年後、ほぼ同じキャストとスタッフが集結し、舞台作品として上演されました。その後、長い間舞台台本は眠っていましたが、偶然にも発見され、満を持して2021年に舞台化され、大盛況のうちに幕を閉じました。

それから4年、今回は新たなスタッフ・キャストにより、25年舞台版として帰ってきた『醉いどれ天使』の囲み取材でのキャストコメントおよび、ゲネプロの観劇レビューをお届けします。

初日を迎えてーキャスト陣が語る『醉いどれ天使』への意気込み

深作健太

初めにこの作品のお話をいただいた時は大変なプレッシャーだったんですけれども、座長の北山さんはじめ充実のキャスト陣、そしてスタッフに恵まれました。そして何より明治座さんが真摯にこの作品と向き合ってくださって、色々サポートしてくださったので、おかげですごく満足のいく作品が今出来上がりかけていると思います。

あとは、お客さんに届いて、やっとこの作品が完成すると思いますので、僕自身もそれを見届けて、天国の黒澤さんや戦争を経験した父親たちの世代に届けばいいなと思っております。

北山宏光

やっと初日を迎えられるな、という気持ちではありますが、深作さんからいただいた、演出であったり、本の読み方だったり、パズルがやっと今日全て揃っていくんじゃないかなと。その絵をお客さんに届けられる喜びをかみしめながら初日を迎えたいなと思っております。

渡辺 大

いよいよこの日が来たなという気持ちがあります。

チームワークに関しては、こんな感じで出来上がってるんで、あとはその思いを今日からぶつけていって、どんどん、どんどん熟成していって、大阪の新歌舞伎座まで走り抜けるということを目標に頑張っていきたいと思います。

横山由依

いよいよ初日かっていう気持ちがすごく大きいんですけど、稽古場で深作さんが演出をつけてくださったものが、この明治座の舞台で照明だったり音響だったり、いろんなものが揃ったタイミングで、こういうことだったんだっていう、自分たちで見えてくるようなことがありましたので、それをお客さんに届けるのがすごく楽しみです。

北山さんが明治座さんの最前列がすごく近いね!っておっしゃっていたので、距離が近いと思いますので、しっかりと3階席のお客様までお届けできるように、大阪公演まで走り抜けていきたいと思います。

岡田結実

皆さんがおっしゃるように、初日を無事に迎えられたことを本当に心から嬉しく思います。

深作さんと北山さんが目指す超超かっこいい世界がもう出来上がっていて、それにあとはついて行くのみだなと心から思っております。

皆さんと最後まで駆け抜けられるように頑張ります。

阪口珠美

この名作『醉いどれ天使』で歴史のある明治座さんに立たせていただけるということで、すごく私にとって大きな挑戦だなと思います。もうすでに共演者の皆さんだったり、深作さんから沢山いろんなことを教えていただいて、毎日すごく吸収して、素敵なお勉強をさせていただいております。

奈々江の強さを存分に演じられるように頑張ります。

佐藤仁美

この作品のメッセージが伝わればいいなと思うのと、あと男性陣の男臭さと、どこか哀愁が漂って、セクシーさが出てると思うので、ぜひそこを見ていただければと。

あとは最後までちょっと長丁場なので、皆さん健康に気を付けて、最後まで駆け抜けたいと思います。

大鶴義丹

私の岡田はとにかく北山さんが演じる松永を筆頭に、みんなに迷惑と意地悪をする悪い奴なんですが、それが今回の私の仕事なので、とにかくみんなに迷惑をかけて戦っていきたいです。

北山宏光

大丈夫、裏だと全然優しいから。

深作さんの演出で印象に残ったこと

北山宏光

この『醉いどれ天使』という作品がここまでエンタメ化して、そしてロックであるということ。

こうなって行くんだ・・という驚きはあった。セットからもちゃんとメッセージを受け取ることができます。

渡辺 大

僕は去年も深作さんとはご一緒させていただいて、その時は本当にワンシチュエーションで、転換とかもなく、動きもわーってあるわけじゃなかったけど、今回は、もう本当に様々な転換がとてもシームレスに作っていって、2時間超の公演になるとは思うんですけど、本当に飽きさせないです。

横山由依

本当に細かくて丁寧な演出だなっていう印象を受けていて、お稽古場もそうだったんですけど、場当たりでも私たち“ぎん”の役で1文字セリフが増えたりとか、それぐらい細かくどんどん毎日変わっていくんだろうなっていうのが楽しみです。

座長としての思い

北山宏光

座長は、6年前に一度やっていて、久々に舞台で座長っていうことなんですけども、立場とかっていうよりかは、みんなで作っていくっていうのを僕は感じましたし、それこそ先ほどセット転換のシームレスであるというお話も出ましたが、もちろん僕たちも汗をかいているんですけど、裏でやっぱりスタッフさんもみんな汗をかいているんですよね。

だから、僕が座長だということよりも、みんなで作っていく、舞台ってそういうものだなっていうの、改めて感じました。

北山さんが稽古場ですごい!という噂がありますが、いかがでしたか?

大鶴義丹

絶対疲れたって顔しないんで、座長の責任感すごい!と感じる。

北山宏光

作品上でカロリーを使うことによって、お客さんに伝わることもたくさんあると思うので、本気でやっている。そこら辺を、実際にお客さんが入った時に空気感がどうなるかとかをものすごく楽しみにしています。

唯一のダブルキャスト、

2人いることで助け合えたこととか、良かったことはありますか?

岡田結実

すごく信頼をしていて、座長と横山さんのシーンを席で見てる時にこういうことがあるんだ!とか、すごく吸収することがあります。

席に着いたあとに質問攻めにしても涼しい顔で毎回優しく答えてく出さるので、横山さんがいなかったら今日を迎えられなかったな、、とも思います。

横山由依

本当に岡田さんが明るくてすごいなと思っています。

本当に元気で、通し稽古をやった後とかも岡田さんはカラっと元気でいてくださるので、このカンパニーの明るさに繋がっているのかな?って思いますし、私もダブルキャストは初めてだったんですけど、自分の役を客席から客観的に見られるっていうことが経験としてなかったので、「新しい表現だな」とか、「北山さんこの時こういいう表情してるんだ」とか、相手役の言葉でわかるので、なんか新しい扉というか、ダブルキャストって面白いなって思いました。

この中で一番の「醉いどれ」は誰?

ひとしきり、わちゃわちゃ、がやがや・・・

北山宏光

仁美さんだからっていう演出もね、入っていましたもんね。

佐藤仁美

ね。そう深作さん、私がお酒飲むから、あのシーン、なんで付け加えたのか。

新しいシーンがありますね。ここ、そうするんだ!っていうところがあるので、そこも楽しみにしていただければ。

実際に皆さんで飲みに行ったりとかはしたんでしょうか?

佐藤仁美

何度か。行かせていただきました。

渡辺 大

酔いどれは酔いどれだった。

佐藤仁美

みんなが酔うのが早い、私はいたって普通。

大鶴義丹

俺、まだ見てない。

敗戦後の混沌とした時代を今演じるということの面白さとは・・

北山宏光

僕自体も実際に経験したことではないですが、この同じ空間であたかも疑似体験したかのような、そこに住む人たちがどのように生きていて、どのように心が動いて、どのように亡くなっていったかっということがちゃんと伝えられるんじゃないかな。

その楽しさだったり、尊さだったり、寂しさだったり、そういうものが、時間を共有できることで伝えられるんじゃないかなと思っているので、その辺が、エンタメとしての楽しさ、メッセージになっているんじゃないかなと思っております。

もしも自分がこの時代に生まれていたら?と考えたことはありますか?

北山宏光

いや、考えましたけど、僕はそんな強く生きられるかな?っていうことはやっぱり思いましたね。

だけど、それを素直に受け止めて、どの時代でもやっぱりどこか弱い部分があったり、それぞれみんなあったと思うんですよ。

それをこう、1枚でも2枚でも隠しながら強がってみたりとか、時代に流されて強く生きたりとかしたと思うんです。

だから最初に思った、弱いというか部分をちゃんと持って演じようっていう風に僕は咀嚼しました。

ご自身が全く知らない時代ですが、阪口さんはいかがでしょうか?

阪口珠美

闇市や、その時代の資料をたくさん読んで勉強しました。

奈々江は特に、生きたいとか、強くいたいっていう気持ちが強くて、生きるためなら他のものを捨てる、みたいなそういう空気感がすごく私とは程遠いなと思います。

でも、その強さを、思いっきり、女性のエネルギッシュな雰囲気を伝えられるように頑張りたいと思います。

初舞台のプレッシャーはお稽古する中でどんどん減っていきましたか?

岡田結実

そうですね。やっぱり場数の面で言うと、遥か先に皆さんがいて、全然追いつけないなって思う日々もあったんですけど、そういう風に内に籠るんじゃなくて、皆さんのいいところを見て、皆さんにいろんなお話を聞いてっていうのをしていると、プレッシャーよりも、この座組で、座長を始め深作さん、そして皆さんとやれることが何よりも幸せだなと思えるようにある日なって、そこからは本当にハッピーハッピーです。稽古場とかいろんな人に頭を抱えられちゃうぐらいの、なんかふざけたことをいっぱい言っても皆さん対応してくれて、本当に楽しい日々がいつかは終わってしまうということが何よりも悲しいです。

そことはまた違う、戦争だったりその当時の辛さっていうテーマ性は絶対忘れたくないなと思っていて、そこはお芝居でちゃんと見せられるよう頑張ろうと思っています。

逆に初舞台だからということで、何か自分の中で頑張ったことはありますか?

岡田結実

深作さんがおっしゃってくださったように、今回ダブルキャストで「“ぎん”って、横山さんと岡田と好きな“ぎん”にしていいんだよ」って言ってくださったことが、本当に心が軽くなりました。

それが頑張ったことというよりは、自分の中の“ぎん”はどうやって表現しようっていうのは、横山さんを見ていても、自分の“ぎん”をやっていて、なんかそこは一緒にせずにのびのびとできたことが、頑張ったことというよりは楽しめたことに近いです。

今回演出される上で、エンタメ化やロックという話もありましたけが、こだわられた部分はどの辺りでしょうか?

深作健太

「醉いどれ天使」っていうのは当時の現代劇だったんですよね。

それが今80年経ってこの平和な日本になった時に、風化して時代劇にならないように、これは今でも繋がっている現実の世界の戦争や、そして僕たちもまた次の戦争を始めないためにも繋がっている作品なんだということを心がけて作りました。

具体的な見どころは北山さんの咳ですね。結核という当時のパンデミックを背景としているんですけれども、僕たちもまたコロナのパンデミックを経験しました。

こちらの明治座さんの作品の初演は、まさにパンデミックの最中だったんですけれども、今、当時はまだ不治の病で、限られた生の中をどう北山さんが演じる松永が生きようとしているか、体の変化もすごく繊細に丁寧に現場でも作られていたので、その咳の1つ1つ、息の1つ1つを見届けていただけると、この作品に流れる時間がしっかりと伝わると思います。

皆さんにとって、今回の北山座長とは・・?

佐藤仁美

お芝居以外のことで言いますとね、私は、ファッションチェック大魔王だと思っています。

北山宏光

仁美さんの稽古着がとっても可愛くて、サボテン、牛、猫がこの3枚の布で全て共存してるみたいな。

上着、パンツ、靴下全部違う動物とがついていて、黄色いサンダルでカツカツ来る。

それは絶対に見てしまう。で、その動物が日によってちょっと違ったりとか。

そうなんですよ、今日は上半身全部犬なんですね、とか。

佐藤仁美

ファッションチェックしていただいた。

北山宏光

目が離せない・・・(笑)

大鶴義丹

絶対疲れた顔見せないという、責任感を感じますよね。

頼もしさはいかがでしょうか?

僕もいろんな座長の方と仕事をしましたけど、やっぱりそこは1番信頼感ですよね。

寒くても寒いって言わない、暑くても暑いって言わない。

そういうのってやっぱり大事だなと思います。

渡辺 大

僕の方がしんどいとか腰が痛いとかばっかり言っているんで、申し訳ないなと思いながらも・・(苦笑)。

でもほんとにね、松永役を、深作さんは北山くんに近づけようとしてくれてるので、もう台本にないことが本当にてんこ盛りでくるんですよ。

その試練が、これをやろう、あれをやろう、北山さんの特性に合わせているんですけどね。

それを乗り越えてチャレンジをしていく姿を見ていると、これはもう座長の仕事だなと思いながら、それをなんとかサポートしていけたらなという風に見ておりました。

公演をご覧になるお客様へメッセージ

北山宏光

この『醉いどれ天使』は、このキャストでないとできない作品になっております。

それは何かというと、もちろんお芝居もそうですが、ショーアップされていたり、とてもロックに演出されていたり。

とはいえ、この芝居の重さというものは失っていない。

きっと観に来た方に楽しんでもらえる、そして何かメッセージを受け取ってもらえる作品になっていると思いますので、是非とも劇場の方に足を運んでください。

よろしくお願いします。

『醉いどれ天使』北山宏光

“昭和の闇”と“現代の感覚”が交差する、鮮烈で繊細な舞台

私は黒澤明監督の作品に触れるのも今回が初めてで、原作映画や2021年の舞台を観劇できていません。そのため、比較してのレビューではなく、純粋に今回の2025年版の舞台を始めて観劇した”観客”として感じたことをそのままにお伝えしたいと思います。

個人的には、先入観のない状態で物語に向き合うことで、作品の空気をより深く感じられると感じています。今回の観劇も、その感覚を強く味わう時間となりました。

開幕の一瞬に走る「緊張感」

囲み取材の温かく和やかな空気とは対照的に、本編が始まった瞬間、劇場には異質とも言える空気が流れ込むのを感じました。

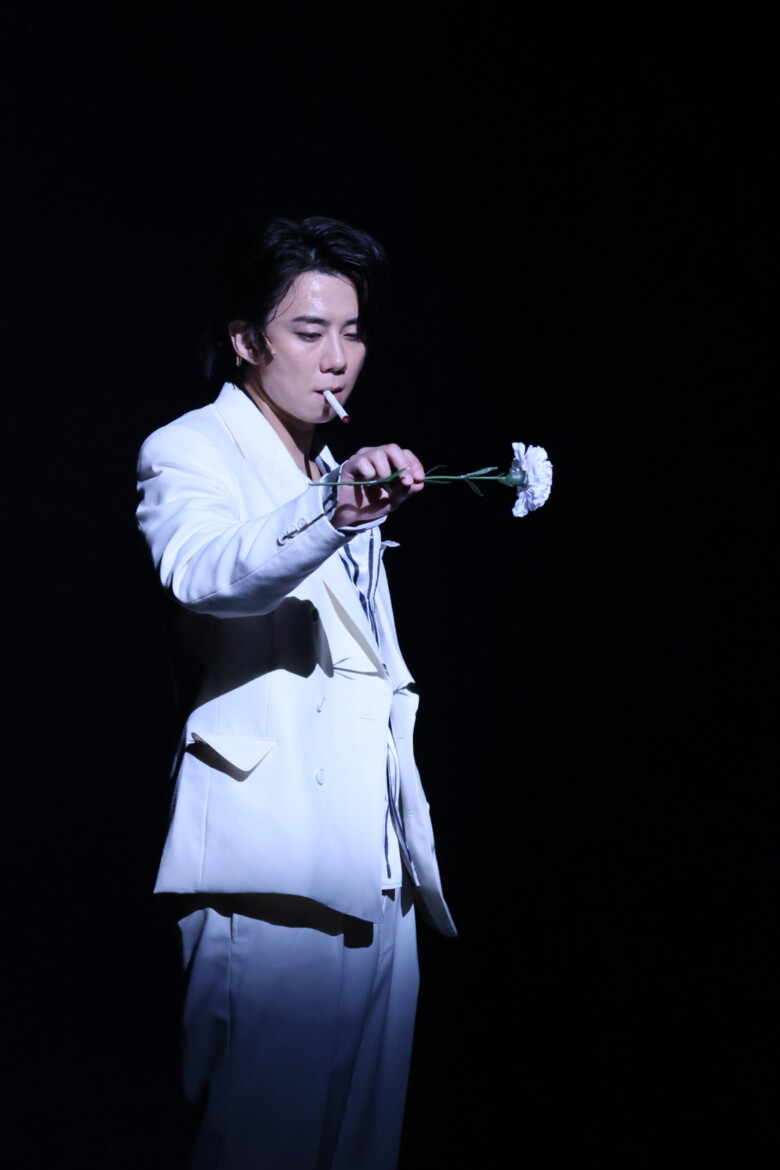

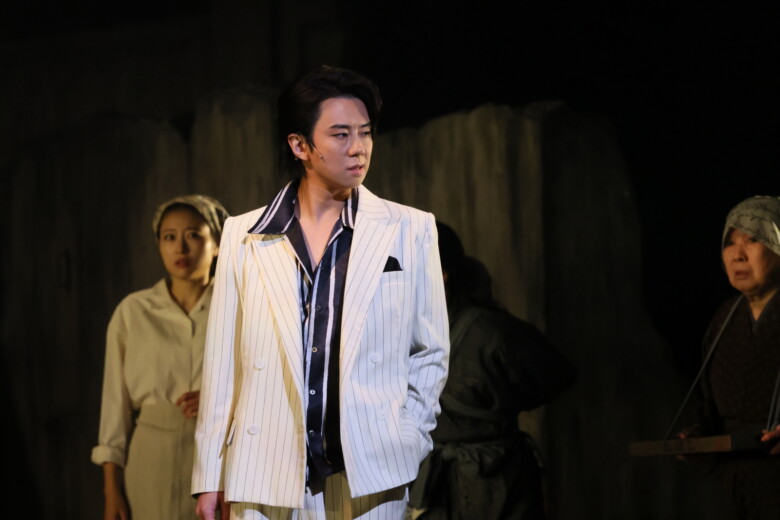

その決定打となるのが、北山宏光さん演じる松永の登場です。白いスーツをまとい、スッと姿を見せるだけで、劇場全体の空気が変わる感じがしました。まるで昭和の任侠映画を思い出すような、そんな存在感でした。

舞台の壁は戦争の焦げ跡を思わせ、シンプルながら当時の情景を伝えてくれます。単なる背景ではなく、そこに戦争の息づかいが残っているような、生々しさが漂っています。

セット転換は非常にシンプルで、診察室、屋台、ベッドなどが必要最低限に出入りします。しかし、それがかえって舞台全体を“ひとつの物語空間”へと統一させ、昭和の闇市の世界へ引き込んでいきます。

囲み取材でも語られていたように、その転換のシームレスさは秀逸で、観客の心が途切れる瞬間がほとんどないのも、舞台に引き込まれる要因の一つだと感じました。

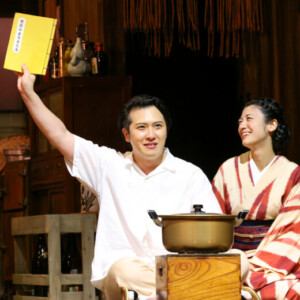

役者陣の「熱」が物語を動かす

今回の舞台の最も強烈な印象は、やはり役者陣の圧倒的な熱量です。どの役にも“生きている人間の息づかい”を感じることができます。

● 北山宏光さん(松永)

松永という人物は、強さと脆さ、乱暴さと優しさ、その両方を同時に抱えています。

北山さんは、その複雑さを“表情のわずかな影”や“声の表情”で表現していて、その繊細な表情を生の息遣いを生で感じることができるのは、舞台ならではだと思います。

ゲネプロでは幸せなことに、舞台に近い席だったため、目の奥に宿る感情の揺れや、痛みを隠そうとする瞬間も感じることができました。

● 渡辺大さん(真田)

私の中の“醉いどれ”のイメージにピッタリでした。

ぶっきらぼうでもありますが、病に対して真摯に向き合う医者としての誠実さや、弱者を見捨てない“仁義に近い優しさ”を感じることができます。

酒に頼りながらも真っ直ぐ向き合う姿に、戦後を生きる人間の哀しさと逞しさを感じました。

● 横山由依さん(ぎん)

柔らかく、包み込むような声で、その場に立つだけで温かさが広がるような女性でした。

強がる松永の心をほぐすことが出来た理由が、“ぎんの優しさ”を通して自然に理解できるような気がします。

ダブルキャストである、岡田さんが演じるぎんは、また全く違う世界が見せてくれるのだろうと素直に思えて、ぜひまた観劇してみたいと思いました。

● 阪口珠美さん(奈々江)

アイドル時代とは全く異なる表情で、強く生きる女性のまっすぐさ、時代に抗うような色気を見事に表現されていました。

短いながらもダンスシーンがありますが、やっぱり見惚れてしまいますね。

● 佐藤仁美さん(美代)

岡田の存在に怯えながらも優しく、そして強く生きる様が表現されているのが印象的でした。

囲み取材で話題に出た“醉いどれ”につながる重要なシーンは、舞台を観てもらえれば「あーここか!」と思ってもらえると思います。ぜひ、劇場でご確認ください。

● 大鶴義丹さん(岡田)

舞台に登場した瞬間に悪役登場!と音楽が流れそうなくらいの“圧”を感じることができる。

「この人が物語の空気を変える」そう思えるほどの存在感とオーラがありました。

岡田の存在感が、舞台全体を一段重たく、厚くしていたようにも感じました。

ほっこりした気持ちになる自宅のシーン

個人的にとても気に入っているシーンは、真田の自宅での一幕です。

真田の自宅には、美代と真田のおばあさんが住んでいますが、戦後の混乱した中でも家の中には確かにほっとする空間があったのだと感じさせてくれます。

普段はちょっと偉そうな真田も美代やおばあさんの前では、タジタジです。そこに松永も加わり、何とも温かい空間が出来上がっていきます。松永にとっても、きっとほっとできる場所だったのではないかと感じさせてくれます。

特におばあさんの存在は場の空気を和め、とても重要なエッセンスになっていると感じました。

そして、私にとってもツボでした(笑)。

ぜひ、おばあさんの可愛らしい演技にも注目していただきたいと思います。

ダンス・ロック・アクション――三つの要素が舞台の“質感”を変える

黒澤明作品で、この空気感を味わうのは意外な感じがしてとても新鮮に感じました。

ダンスのシーンや、ロック要素の強い演出は、昭和の物語に“現代性”を呼び込んでいて、舞台がより印象的なものになっていました。

特にロックのシーンは、北山さんのファンにはたまらないシーンの1つになっていると思います。アクションシーンも多いので、カッコいい北山さんを感じる場面も多いですが、やはり、2幕冒頭のロックなシーンは、また違うカッコよさがあったように思います。

ダンスのシーンは映画にも含まれているようですが、ロックな演出は深作さん独特なのかな?と思います。

スタンドマイクが表現する“もうひとつの物語”

舞台の前方の上手・下手に置かれたスタンドマイクは、単なる演出小道具ではない役割を担っています。

ナレーションのように使われたり、掛け合いでリズムを作ったり、物語の“外側”から登場人物の心を響かせるような手段になっています。

台詞として言うのではなく、スタンドマイクを通すことで、言葉がより冷静に、しかし鋭く届いてくる感覚がとても印象的でした。

松永の咳が示す“時間”と“病の影”

深作監督が注目ポイントとして挙げていた“咳”は、物語の進行とともに確かに変化し、重さを帯びていきます。

結核が難病であったことを“知識”でしか知らない私でも、コロナ禍を経験したことで、感染症の恐怖や孤独のリアルをより具体的に感じられるようになった気がします。

松永が結核を隠していたことが知られた後の周囲の変化も、現代の私たちにとって決して遠い感覚ではなくなったと感じます。それゆえに、この舞台が過去のものではなく、現代にも通じる作品であると感じるポイントに繋がるのだと思います。

『醉いどれ天使』北山宏光

舞台上の音響スペース――時代を超える“橋渡し”

音響ブースが舞台上にあるという構造は、一見異質ですが、その違和感が逆に面白いと感じました。キャストと絡むような演出もあり、音楽そのものが“物語の登場人物”として現れてくる感覚がありました。

また、ロック要素の強い音楽が戦後の世界に現代性を差し込み、観客と作品の距離を近づけているようにも感じます。

1枚の穴の空いた布が作る“灰色の世界”

もう一点気になったのが、舞台中央に降りてくる、穴の空いた薄汚れた布。

外の世界の荒んだ空気を象徴しているようにも見えれば、松永たちが生きる“閉ざされた社会”の象徴にも見える。布が上がったり、敷かれたりするたびに、物語が別の側面を見せます。

そして、最後のラストシーンでは布が吊ってあるロープも演出の一つとして使われます。

この“穴”そして、ロープが何を意味しているのか。

観る人によってきっと違う答えがあるのだろうと思います。ぜひ劇場で、あなた自身の解釈を見つけてほしいと思います。

ラストに灯る“小さいが確かな希望”

蓬莱さんの作品には「ラストには小さいけれども確実に希望が見える」と以前に蓬莱さんの舞台作品を拝見した際に聞いたことがあります。ふとそのことを思い出し、本作も例外ではないと感じました。

戦後のストーリが基になっているため、決して明るいストーリーではありませんが、暗く重いだけでもない。戦後の混乱した時代と戦いながらも、人との関わりを通して、“生き抜くことの痛みと希望”が小さく感じられる終わり方だったと思います。

闇市の世界をリアルに描きながら、どこか昭和臭さを感じさせない。

むしろ、現代にも通じるメッセージが随所にあり、若い観客でも受け取りやすいと感じたのは、戦争と貧困が遠い過去の話のように思える私たちに、「世界のどこかでは今も誰かが闘っている」という意識を自然と呼び起こす舞台になっていたからだと思います。

ロックの要素を取り入れた演出が、その感覚を後押ししていたのではないでしょうか。

松永の“心の物語”こそ、この作品の核

松永の心は物語の中で大きく変化していきます。

最初は強く、荒々しく振る舞っている彼が、真田、ぎん、美代らと関わる中で、少しずつ心の扉を開いていきます。

そして最後に彼が下す“ある決断”。その後に起る出来事。

松永が最後に選んだ「守るべきもの」とは何だったのか。

彼が命がけで守った相手は誰だったのか。

答えは、ぜひ劇場で確かめてほしいと思います。

(文:松坂柚希)

『醉いどれ天使』

原作 黒澤明、植草圭之助

脚本 蓬莱竜太

演出 深作健太

出演

北山宏光

渡辺大

横山由衣・岡田結実(ダブルキャスト)

阪口珠美

佐藤仁美

大鶴義丹

◻︎公演日程

【東京公演】

公演日程:2025年11月7日(金)~11月23日(日)

会場:明治座

【愛知公演】

公演日程:2025年11月28日(金)~11月30日(日)

会場:御園座

【大阪公演】

公演日程:2025年12月5日(金)~12月14日(日)

会場:新歌舞伎座

□公式サイト

『醉いどれ天使』公式サイト